Articles les plus récents

-

BOTANIQUE : Roi des Aulnes ? Roi des Elfes ?… Roi des cours d’eau !

lundi 27 février 2023, par Nicolas Pinczon Du Sel

Une espèce d’arbre qui habite les berges des cours d’eau et constitue d’authentiques forêts longilignes…

Photographie : Nicolas PINCZON – Aulne glutineux (Alnus glutinosa) – 20 août 2016 - Racines d’apparence reptilienne – 47 Moulin de Sainte Catherine sur la Gélise

Photographie : Nicolas PINCZON – Aulne glutineux (Alnus glutinosa) – 20 août 2016 – Feuille et jeune fruit – 47 Moulin de Sainte Catherine sur la Gélise

Les rivages des cours d’eau sont étonnamment riches. Comme tous les habitats à la jonction de deux mondes. C’est l’effet lisière ou l’effet d’écotone. La terre, la roche, l’humus, le limon viennent rencontrer l’eau. L’eau qui coule et roucoule, vive, froide, douce et gaie. Les rivières enflent avec les affluents qui s’ajoutent, avec les pluies qui ruissellent. Les berges sont mouvantes au gré des saisons dans un mélange des éléments. L’eau frotte et malaxe la matière. Ces espaces sont instables, chaotiques. Un mouvement perpétuel les anime. Ce sont des corridors où circule une étonnante diversité animale et végétale. Des zones annexes forment des dépressions humides, spongieuses. Il y a toujours des habitants qui vivent entre deux. Certaines espèces aquatiques : oiseaux, poissons, crustacés, insectes ont besoin des berges pour s’abriter, se nourrir. Idem pour certaines espèces terrestres : mammifères, insectes, annélides et plantes profitent des ressources de l’eau omniprésente mais également de la richesse des sols humides. Parmi celles-là, l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa) c’est spécialisé. C’est l’arbre des ripisylves. De la famille des Bétulacés (Betulaceae, comme les différentes espèces de Bouleaux), l’Aulne a besoin de ces espaces rivulaires. Au moins 3 espèces sont observables en France en ripisylve. Citons également Alnus cordata et Alnus incana.

Photographie : Nicolas PINCZON – Aulne glutineux (Alnus glutinosa) - 26 mars 2017 – Aulne solitaire en hiver – 33 RNN du Marais de Bruges

Les aulnaies, en été, sont vertes intenses, l’ombrage du feuillage est frais. En hiver, dénudées, les feuilles étant caduques, elles émanent une belle couleur lie de vin. C’est la teinte de l’écorce des brindilles où pendent dans le vent les chatons mâles et les strobiles mûrs des femelles. A cette saison on y entend dans la canopée, les cris scintillants de groupes de Tarin des aulnes (Spinus spinus) qui s’activent pour éplucher les petits fruits en forme de « pomme de pin » où se tiennent les graines prêtent à s’échapper. Ce petit oiseau de la famille des fringillidés est nordique ou montagnard. Il migre vers les plaines où il est inséparable de cet arbre tout l’hiver, c’est une ressource essentielle pour lui. Il s’active à manipuler les fruits, son bec semble adapté à saisir la minuscule graine coincée dans les écailles sèches.

Acoustique : Dominique GUILLERME - Tarin des Aulnes (Spinus spinus). On entend aussi l’alarme d’un Rougegorge familier (Erithacus rubecula) – 06 février 2023 – 21 Le Val Larrey – Côte-d’Or, Bourgogne Franche-Conté. Source : xeno-canto.orgEurasian Siskin (Spinus spinus)Les aulnaies hébergent environ 50 espèces d’insectes spécialistes de l’Aulne glutineux. Citons 2 coléoptères : la Coccinelle de l’Aulne (Sospita vigintiguttata), la Chrysomèle bleue de l’Aulne (agelastica alni). De nombreux champignons vivent spécifiquement en symbiose avec lui. L’aulne est capable de fixer l’azote atmosphérique grâce à une symbiose avec un actinomycète. Cet arbre est étonnant ! Ses étroites forêts sont toujours intensément vivantes. Je cherche l’épreinte de la Loutre d’Europe (Lutra lutra) sur une racine d’Aulne. J’attends qu’une Bécasse des bois (Scolopax rusticola) s’envole de la litière humide…

Photographie : Nicolas PINCZON – Aulne glutineux (Alnus glutinosa) - 13 février 2023 – Aulnaie sur l’Avance, 47 Casteljaloux

Le poète Johann Wolfgang Von GOETHE dans son poème Le roi des Aulnes, évoque, en fait, le Roi des Elfes. C’est une traduction de la langue danoise vers de l’allemand qui a transformé le Roi des Elfes en Aulne. Un père au galop dans la campagne marécageuse et nocturne, essaye d’arracher son fils aux appels intenses et envoûtants du Roi des Elfes. En vain, son enfant finit par succomber dans ses bras, emporté par ce personnage mythologique du Nord de l’Europe. Plusieurs symboliques sont proposées pour interpréter le texte écrit en 1782. L’enfant meurt d’une maladie ? C’est la mort de l’enfance, la puberté ? C’est la mort mentale d’un enfant violenté ? Seule l’ambiance du poème, rappelle les aulnaies, féeriques et étranges…

Bibliographie : Pierre DEOM - La Hulotte n°51 et n°52

Pierre DEOM - La Hulotte n°51 et n°52

Flore de la France méditerranéenne continentale – Jean-Marc TISON, Philippe JAUZEIN, Henri MICHAUD – éd Naturalia, 2014

Flore de la France méditerranéenne continentale – Jean-Marc TISON, Philippe JAUZEIN, Henri MICHAUD – éd Naturalia, 2014

https://fr.wikipedia.org/ - Le Roi des Aulnes

https://fr.wikipedia.org/ - Le Roi des AulnesIl y a quelque chose d’apaisant à observer les Grues cendrées…

Photographie : Nicolas PINCZON – Grus grus – 40 LUBBON - Décembre 2022

Approcher un groupe de Grues cendrées (Grus grus) est maintenant relativement facile. L’espèce reste farouche mais sa protection depuis 1976, son classement en Annexe 1 de la Directive Oiseaux Habitats de l’UE, les mesures de sauvegarde dans les divers pays européens où elle se reproduit (Suède, Pologne, Allemagne…) ont redonné un peu d’assurance à ces groupes en hivernage dans le Sud-Ouest (environ 70 000 individus séjournent dans les Landes de Gascogne en décembre-janvier). Seule la population de la sous espèce Grus grus archibaldi, dite Grue cendrée du Caucase, plus méridionale, qui niche notamment sur les hauts plateaux en Turquie (Anatolie), en Géorgie, en Russie et au Kazakhstan, c’est considérablement réduite et est sérieusement menacée. Mais il y a un contraste étrange : L’espèce émane une belle sensation de sauvagerie. On pense aux tourbières finlandaises, aux vastes clairières marécageuses au milieu des immenses forêts de conifères et de bouleaux où elle habite en été. Sur le plateau Landais où les groupes viennent passer la saison des jours courts, le paysage est tout autre. La forêt n’est qu’une monoculture de jeunes Pins bien rangés et la clairière une chaume de monoculture de maïs irrigué. Les oiseaux ont appris à éviter les rampes d’irrigation gigantesques installées en permanence et qui propulsent de l’eau tout l’été sur la céréale Zea mays à perte de vue. Immenses propriétés privées et clôturées, hangars en parpaing gris, énormes cuves à azote ammoniacal liquide… l’ambiance est industrielle. La Grue cendrée vient glaner le grain sur les épis oubliés par les machines lors de la récolte d’automne. Cependant, et c’est ce qui donne envie à un ornitho de prospecter ces lieux monotones, l’oiseau apporte de la vie. Sur ces zones de gagnage, les Grues se retrouvent, crient, dansent... La communication acoustique est particulièrement sonore ! Croûûûû ! Croûûûû ! Croûûûû ! En marge des groupes les plus bruyants (de parfois quelques centaines d’individus), on observe, plus calmes, les familles. Ce sont des couples accompagnés de un ou deux jeunes. Ceux-ci sont soit de l’année (1A), soit ont deux ou trois ans (2A, 3A). Les 1A ont la tête roussâtre, le plumage gris clair et les plumes ornementales des rémiges tertiaires (cubitales) réduites. Il est possible d’entendre leurs cris typiques de juvénile, aigus, un peu plaintifs, très différents de celui des adultes. Ce qui est étonnant c’est leurs liens apparents. Ces familles sont inséparables. Tout est réalisé en commun et les adultes sont perpétuellement attentifs au moindre évènement suspect aux alentours. Les immatures semblent obéissants. Quand tout est calme, il faut les observer se toiletter ensemble, dans des gestes gracieux, presque synchrones. Il y a une patience à soigner l’imposant plumage dans les rayons du pâle soleil. Les plumes c’est la vie ! C’est la capacité de voler, c’est la thermorégulation, c’est la communication visuelle (plumes ornementales). L’attention que porte chaque oiseau à son plumage est aussi méticuleuse que celle qu’il porte à tous ceux de son groupe familial. Les connivences entres individus sont flagrantes : marches ensemble, regards, frottements de bec, imitations… Il y a quelque chose d’apaisant à observer les Grues cendrées !

DE BONNES FÊTES À TOUS !

BIBLIOGRAPHIE : GÉROUDET P., éditions mise à jour par OLIOSO G.- GRANDS ÉCHASSIERS, GALLINACÉES, RÂLES D’EUROPE – éd Delachaux et Niestlé, 2009

GÉROUDET P., éditions mise à jour par OLIOSO G.- GRANDS ÉCHASSIERS, GALLINACÉES, RÂLES D’EUROPE – éd Delachaux et Niestlé, 2009

DEOM. P – LA HULOTTE – N°56 et 57

DEOM. P – LA HULOTTE – N°56 et 57

THEILLOUT A., BESNARD A., DELFOUR F., & BARANDE S. - Atlas des oiseaux migrateurs et hivernants d’Aquitaine. Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques. MNHN - LPO, 2020

THEILLOUT A., BESNARD A., DELFOUR F., & BARANDE S. - Atlas des oiseaux migrateurs et hivernants d’Aquitaine. Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques. MNHN - LPO, 2020Une nouvelle collection de podcasts sur France-Culture réalisée par Charlotte Roux et Marc Mortelmans, consacrée aux Loups d’ici et d’ailleurs...

Beaucoup d’informations réalistes, scientifiques et tout à fait intéressantes à propos du Loup gris européen (Canis lupus sp) ou celui d’Amérique du Nord (Canis lupus sp). Avec la participation de Jean-Marc Landry : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/mecaniques-du-vivantBien avant l’incendie, comment une chênaie peut-elle supporter les déficits hydriques et les vagues de chaleurs ?

Photographie : Nicolas PINCZON - Canopée, Chênaie du Vallon de la Baye – Tarn-et-Garonne - 82 GINALS, Juillet 2022

C’est, dans notre région, l’habitat naturel par excellence ! Avec une strate arborée composée d’arbres multi-centenaires, une strate buissonnante et herbacée extrêmement riche, une faune adaptée depuis des millénaires à cette composition floristique entremêlée, la forêt de chênes reste un habitat très impressionnant ! Quel est le naturaliste qui n’est pas fasciné, en toute saison, lorsqu’il pénètre sous la voûte de ces colosses bienveillants ? Les fûts gris-vert, rugueux, parfois parsemé de lichens ou de polypodes, se divisent en un labyrinthe harmonieux de branches solides, ondulées, moussues. Dès le printemps, dans ce dédale végétal, la vie multiple vibre, forte, libre, et appelle tous nos sens. C’est un haut lieu de toutes les alliances entre organismes vivants : les symbioses (arbre, mycorhize, bactéries, algues…).

Photographie : Nicolas PINCZON – Fonge indéterminée – Chênaie de Pindères - Lot-et-Garonne – Mai 2020

Le parfum de l’humus émane du sol souple, les cris flûtés de la Sitelle torchepot (Sitta europea) raisonnent, la rousseur furtive d’une Belette d’Europe (Mustela nivalis), les paisibles rayons du soleil s’infiltrent dans l’humidité de l’air ombragée… Combien de temps ai-je passé perdu dans ces forêts, à espionner le Pic mar (Leiopicus (=Dendrocoptes) medius) ? À écouter l’alarme de l’Autour des palombes (Accipiter gentilis) ? À tenter de distinguer le Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus) du Campagnol roussâtre (Myodes glareolus) ou même de définir la famille (Crocidurinés ou Soricinés ?) d’une musaraigne qui se faufile dans la litière ? Du beau temps encore à écouter l’acoustique ultrasonore des Chiroptères - Chiroptera - nocturnes ou le ronronnement de l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus), ou encore le Chevreuil européen (Capreolus capreolus ) qui aboie quand l’heure est entre "chien et loup", le Loir gris (Glis glis) qui « toussote » dans les feuilles, à trouver un crottier de Genette commune (Genetta genetta), à surprendre un Blaireau d’Eurasie (Meles meles), un Lièvre d’Europe (Lepus europaeus)… Les étages arbustif et herbacé donnent aussi envie d’être un botaniste passionné : Troène, Chèvrefeuilles, Orchidées, Nerpruns, Millepertuis, Viorme, Houx, Fougères… Les espèces de papillons de jour sont nombreuses du sol jusqu’à la haute canopée, les coléoptères extraordinaires, les mille crissements des sauterelles et grillons - Orthoptera - sont à décrypter… quelle joie intense !!

J’ai souvent l’impression, en forêt, d’être aux premières loges de l’observation de toute une chaîne trophique : feuilles, noctuelles, fauvettes, épervier… gland, mulot, martre… il ne me manque parfois que le loup… Un cadavre au sol est très vite consommé par les coléoptères, les diptères, ou quelques mammifères carnivores…

Photographie : Nicolas PINCZON – Cadavre d’une Taupe d’Aquitaine – Talpa aquitania – dévoré par un groupe de Nicrophorus vespilloides – Chênaie de Pindères - Lot-et-Garonne – Août 2020

Tout ce qui se passe là-haut, dans la canopée, reste un peu mystérieux… juste attendre que quelques créatures tombent…

Photographie : Nicolas PINCZON – Là-haut dans la canopée - Meconema thalassinum, le Méconème tambourinaire – Pindères - Lot-et-Garonne – Juillet 2019

Photographie : Max PETITOURS & Stéphane OGIL, issue du chouette site Le Royaume des Geais (1) – Le blog de Max : https://www.leblogdemax.fr/ – Là-haut dans la canopée – Quercusia (= Favonius) quercus, la Thècle du chêne - 93-Seine Saint-Denis, promenade de la Dhuys Vaujours, juin 2020

Photographie : VINCENZO issue du site www.naturamediterraneo.com - Là-haut dans la canopée - Melolontha melolontha, le Hanneton commun

Les chênaies des zones biogéographiques atlantique et méditerranéenne se composent de diverses espèces de chênes sauvages (au moins 7, mais il y a de l’hybridation). Le genre Quercus a donc colonisé essentiellement les plaines et l’étage collinéen en laissant approximativement l’étage montagnard au Hêtre commun (Fagus sylvatica) et à divers conifères (genre abies, picea, pinus…). Notons que le Pin sylvestre (Pinus sylvestris) et le Pin maritime (Pinus pinaster) sont 2 conifères communs qui s’associent aux chênaies même à basse altitude. C’est selon la roche mère, l’humidité du sol, l’altitude, le climat local (pluviométrie, températures, ensoleillement…) que les différentes espèces de chênes se répartissent sur la zone. Le Chêne vert (Quercus ilex), semper-virens, et typiquement méditerranéen. Il est souvent associé au petit Chêne kermès (Quercus coccifera ) qui, lui, constitue la garrigue. Toujours dans la zone méditerranéenne et avec une répartition qui remonte nettement dans le Sud-Ouest, le Chêne liège (Quercus suber) est également semper-virens et aime plutôt les terrains siliceux. Il s’observe notamment sur le plateau Landais, où il était exploité pour faire des bouchons. Puis vient l’ensemble des espèces caducifoliées. Le Chêne pubescent (Quercus pubescens) est lui aussi thermophile et héliophile. Il aime les sols calcaires (c’est pour une large part l’espèce des collines du Sud-Ouest). Le Chêne tauzin (Quercus pyrenaica) est fréquent sur le plateau Landais sur du sable en milieu plutôt acide. Les deux espèces qui occupent davantage les plaines et des milieux plus frais sont le Chêne sessile (Quercus petrae), dit aussi Chêne rouvre, qui constitue l’essentiel des forêts françaises, il a besoin d’ombre et de sols bien drainés (sols mésoxérophiles, siliceux, limoneux plus ou moins caillouteux) et le Chêne pédonculé (Quercus robur) qui, lui, est une essence pionnière à postpionnière qui se développe sur les sols profonds et plus humides (sols mésohygrophiles) et dans des espaces plus lumineux. C’est par excellence le grand Chêne des haies du bocage ou parfois, solitaire, gigantesque, il s’observe au cœur d’une vaste prairie.

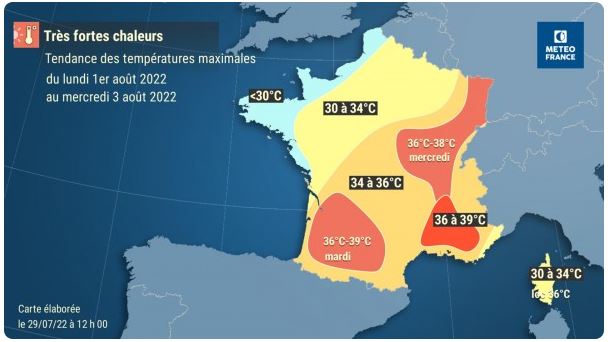

Bien au-delà de certains individus (pas toujours très âgés) qui meurent naturellement au cœur même des forêts (créant des "dendro-microhabitats" très intéressants), l’observation de nombreuses cimes sèches, de feuillages flétris, d’arbres qui dépérissent par les stress hydriques, de l’augmentation des populations de parasites xylophages… est de plus en plus régulière. Chaque année depuis 20 ans je m’inquiète des étés trop chauds, des hivers sans pluie… la chênaie souffre. Cela est visible.

Photographie : Météo-France, été 2022

Photographie : Nicolas PINCZON – Lot-et-Garonne – RNN Etang de la Mazière – 18 août 2022 - Sensation de "coup de soleil" sur les feuilles d’un Chêne pédonculé (Quercus robur).

Photographie : Nicolas PINCZON – Lot-et-Garonne – Courbiac – 20 août 2022 - Jeune chêne indéterminé, dont les feuilles sont littéralement desséchées Pour Erwin Ulrich, pilote de la mission adaptation des forêts au changement climatique à l’ONF, bien avant les spectaculaires incendies, la forêt de métropole est surtout menacée par une « catastrophe silencieuse » : le dépérissement massif dû aux sécheresses répétées depuis 5 ans (Libération du Lundi 22 août 2022 - FORÊTS « Nous ne pouvons pas observer la descente aux enfers sans rien faire » - Jérôme Lefilliâtre). Les chênaies sont en souffrance, les chênaies sont maltraitées… En France, situées sur le domaine public ou sur des terrains privés, les chênaies subissent le morcèlement des systèmes forestiers (routes, voies ferrées, lotissements, déforestation…), le réchauffement et la modification rapide du climat, la concurrence de l’exploitation forestière à fort rendement, industrielle, et par la facilité des coupes qui concerne le bois de chauffage…

Pour Erwin Ulrich, pilote de la mission adaptation des forêts au changement climatique à l’ONF, bien avant les spectaculaires incendies, la forêt de métropole est surtout menacée par une « catastrophe silencieuse » : le dépérissement massif dû aux sécheresses répétées depuis 5 ans (Libération du Lundi 22 août 2022 - FORÊTS « Nous ne pouvons pas observer la descente aux enfers sans rien faire » - Jérôme Lefilliâtre). Les chênaies sont en souffrance, les chênaies sont maltraitées… En France, situées sur le domaine public ou sur des terrains privés, les chênaies subissent le morcèlement des systèmes forestiers (routes, voies ferrées, lotissements, déforestation…), le réchauffement et la modification rapide du climat, la concurrence de l’exploitation forestière à fort rendement, industrielle, et par la facilité des coupes qui concerne le bois de chauffage…

Aussi, parler, avec satisfaction, de l’expansion de la forêt française, pourquoi pas. Il y a bien une déprise agricole, une « fermeture des milieux » qui permet à des espèces ligneuses de recoloniser des espaces. Mais il est important de préciser de quel boisement parlons-nous… je vous parle de forêts anciennes ! Je vous parle d’une composition floristique tout à fait originale, des vieilles chênaies où vit, associées depuis toujours, une foule d’espèces végétales et animales qui constitue la base du peuplement floristique et faunistique en Europe.

Photographie : La forêt du Mas et de Sénestis (Lot-et-Garonne), massif d’environ 1530 ha, traversée par l’Autoroute A62. Apparemment aucun "passage de faune" n’a été mis en place - Source www.geoportail.gouv.fr Comment respecter cet habitat et mieux le considérer, notamment pour lui permettre de s’adapter à l’évolution rapide du climat ? Un défi de plus… habiter notre territoire avec intelligence, avec philosophie ! Habiter notre territoire avec panache !...comme le houppier des Chênes, ces êtres vivants à part entière, nos chaleureux voisins, ont su le faire depuis la nuit des temps !... et, peut-être, y réfléchir à 2 fois avant de tronçonner un de de ces monuments ! Un arbre qui avait tissé, pendant sa longue vie, 1000 liens avec son entourage vivant ! Sa descendance, à long terme, est-elle convenablement assurée (productivité des écosystèmes) ? Favorisons-nous l’entretien des forêts mixtes en âge et en essence ? Et la finesse du travail des forestiers qui s’associent à ce choix ? Favorisons-nous une évolution naturelle des espèces pour mieux résister au manque d’eau ? Les riches chênaies, refuges sauvages, au-delà des modifications du climat, survivront-elles au raisonnement purement financier de la plupart des exploitants de notre époque ? Grâce, il faut l’espérer, à l’initiative de groupements de Gestionnaires Forestiers Indépendants, un travail de considération de la forêt et de son exploitation semble possible.

Comment respecter cet habitat et mieux le considérer, notamment pour lui permettre de s’adapter à l’évolution rapide du climat ? Un défi de plus… habiter notre territoire avec intelligence, avec philosophie ! Habiter notre territoire avec panache !...comme le houppier des Chênes, ces êtres vivants à part entière, nos chaleureux voisins, ont su le faire depuis la nuit des temps !... et, peut-être, y réfléchir à 2 fois avant de tronçonner un de de ces monuments ! Un arbre qui avait tissé, pendant sa longue vie, 1000 liens avec son entourage vivant ! Sa descendance, à long terme, est-elle convenablement assurée (productivité des écosystèmes) ? Favorisons-nous l’entretien des forêts mixtes en âge et en essence ? Et la finesse du travail des forestiers qui s’associent à ce choix ? Favorisons-nous une évolution naturelle des espèces pour mieux résister au manque d’eau ? Les riches chênaies, refuges sauvages, au-delà des modifications du climat, survivront-elles au raisonnement purement financier de la plupart des exploitants de notre époque ? Grâce, il faut l’espérer, à l’initiative de groupements de Gestionnaires Forestiers Indépendants, un travail de considération de la forêt et de son exploitation semble possible.

Des échanges très intéressants à écouter dans l’émission « GRAND REPORTAGE » sur France Culture du vendredi 23 septembre 2022, réalisée par Aurélie KIEFFER, Annie BRAULT et Justine FONTAINE. Des propos bienvenus parfois, notamment ceux d’Alexis DUCOUSSO, chargé de mission à l’INRAE, expert forêt à l’UICN et membre du directoire forêt de FNE.

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/grand-reportage/gironde-se-relever-apres-les-flammes-9373357

Dans l’arrogance fiévreuse de ce monde, nous sommes trop vite déconnecté de notre environnement primaire…je crois qu’il faut tout simplement marcher en forêt pour y faire attention, pour aimer et respecter intensément ces espaces et surtout... pour en faire partie ! C’est mon simple conseil : balade en forêt obligatoire en toute saison, à tout âge, à tout heure du jour et de la nuit, à l’aube comme au crépuscule, et… tous les sens éveillés ! Belles rencontres assurées !

Photographie : Nicolas PINCZON – Lot-et-Garonne – Mas d’Agenais, forêt du Mas et de Sénestis – 21 avril 2019

Bibliographie : Être un Chêne - Sous l’écorce de Quercus – Tillon Laurent - éd Actes Sud, 2021

Être un Chêne - Sous l’écorce de Quercus – Tillon Laurent - éd Actes Sud, 2021

Guide pratique des papillons de France – Moussus J.P., Lorin T., Cooper A. – éd Delachaux &Niestlé, 2019,

Guide pratique des papillons de France – Moussus J.P., Lorin T., Cooper A. – éd Delachaux &Niestlé, 2019,

Cahier d’identification des orthoptères de France, Belgique, Luxembourg & Suisse – Toutes les espèces : Sauterelles, Grillons & Criquets – Eric Sardet, Christian Roesti & Yoann Braud – Biotope éditions, 2015

Cahier d’identification des orthoptères de France, Belgique, Luxembourg & Suisse – Toutes les espèces : Sauterelles, Grillons & Criquets – Eric Sardet, Christian Roesti & Yoann Braud – Biotope éditions, 2015

Coléoptères d’Europe - Vincent ALBOUY, Denis RICHARD - éd Delachaux et Niestlé, 2017

Coléoptères d’Europe - Vincent ALBOUY, Denis RICHARD - éd Delachaux et Niestlé, 2017

Les forêts françaises face au changement climatique : ce que l’on sait, comment on s’adapte – Volker Saux – magazine Géo 513, décembre 2021,

Les forêts françaises face au changement climatique : ce que l’on sait, comment on s’adapte – Volker Saux – magazine Géo 513, décembre 2021,

Réchauffement climatique, la forêt française est en crise – Muryel Jacque - Les échos, février 2022,

Réchauffement climatique, la forêt française est en crise – Muryel Jacque - Les échos, février 2022,

La forêt : le forestier face au changement climatique – Laure Dangla & Pierre Dubuisson La forêt : Le forestier face au changement climatique (uniagro.fr), juillet 2019

La forêt : le forestier face au changement climatique – Laure Dangla & Pierre Dubuisson La forêt : Le forestier face au changement climatique (uniagro.fr), juillet 2019

FORÊTS « Nous ne pouvons pas observer la descente aux enfers sans rien faire » - Jérôme Lefilliâtre - Libération du lundi 22 août 2022, p12

FORÊTS « Nous ne pouvons pas observer la descente aux enfers sans rien faire » - Jérôme Lefilliâtre - Libération du lundi 22 août 2022, p12

C’est quoi, le bois de valeur ? – Hans Kreusler - – PLUME DE NATURALISTES, n°5, 2020

C’est quoi, le bois de valeur ? – Hans Kreusler - – PLUME DE NATURALISTES, n°5, 2020

ANATEF | gestionnaire forestier indépendant (GFI)

ANATEF | gestionnaire forestier indépendant (GFI)

Le sens de la propriété foncière chez les humains et ses conséquences sur la nature – Michel Barataud – PLUME DE NATURALISTES, n°4, 2020

Le sens de la propriété foncière chez les humains et ses conséquences sur la nature – Michel Barataud – PLUME DE NATURALISTES, n°4, 2020

ENTOMOLOGIE : C’est le moment d’observer la Collète du Lierre !

mardi 4 octobre 2022, par Nicolas Pinczon Du Sel

La Collète du Lierre (Colletes hederae) est une petite abeille sauvage qui s’est spécialisée dans l’exploitation des fleurs du Lierre commun (Hedera helix)

L’espèce est facile à observer. Dès que le soleil d’automne réchauffe les fleurs odorantes du Lierre commun, elle vient y butiner avec ferveur. Cette Abeille n’a pas les comportements sociaux de l’Abeille domestique (Apis mellifera). Chaque femelle est solitaire, creuse un terrier pour y pondre quelques œufs bien protégés dans une chambre capitonnée par une pellicule cellulosique, identique à un polyester naturel et qui ressemble à de la cellophane. Alors que les Guêpes et les Frelons sont les spécialistes du carton pour élaborer leurs nids, voici donc une Abeille qui a inventé un plastique naturel ! Les lieux appropriés pour l’installation d’un terrier d’Abeille étant parfois rares (pelouses, talus…), les Collètes forment des colonies où peuvent être comptés de 20 à 300 nids au mètre carré. En fin-septembre et octobre, les fleurs du Lierre commun fournissent à une foule d’insectes nectarivores une subsistance bien venue avant des périodes plus froides. C’est donc une véritable fête autour de l’étonnante plante grimpante : Hyménoptères, Diptères, Lépidoptères… ! Dans le Lot-et-Garonne (et probablement maintenant partout en France), le long des interfaces que forment les Lierres qui grimpent aux troncs et autres poteaux dressés vers le ciel, le Frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax) rôde en prédateur et en profite pour chasser activement tout ce petit monde… la Collète du Lierre, de par sa phénologie tardive de reproduction, est une espèce plutôt épargnée par les parasites (d’autres hyménoptères qui pondent dans les couvains), mais depuis l’arrivée du Frelon asiatique (2004) doit-elle composer avec une nouvelle contrainte de prédation ? A moins qu’il ne s’agisse de cleptoparasitisme de la part de ce Frelon ?…

Photographie : Nicolas PINCZON - Collète du Lierre (Colletes hederae) – Lot-et-Garonne - Agen, 03 octobre 2022

Bibliographie : Abeilles sauvages – Philippe BOYER – éd ULMER, 2015

Abeilles sauvages – Philippe BOYER – éd ULMER, 2015

Abeilles, bourdons, guêpes et fourmis d’Europe – Heiko BELLMANN – éd Delachaux & Niestlé, 2019

Abeilles, bourdons, guêpes et fourmis d’Europe – Heiko BELLMANN – éd Delachaux & Niestlé, 2019

La Hulotte n°106 et 107 – Le Lierre – Pierre DEOM - 2018

La Hulotte n°106 et 107 – Le Lierre – Pierre DEOM - 2018

ENTOMOLOGIE : Parution de l’Atlas des papillons de jour d’Aquitaine

samedi 17 septembre 2022, par Nicolas Pinczon Du Sel

L’ouvrage est disponible aux éditions Biotope. Intéressant travail collectif qui actualise la répartition et apporte des éléments passionnants sur l’écologie de 160 espèces de papillons rhopalocères qui s’observent sur les 5 départements que constituent l’ancienne Aquitaine.

Les papillons sont des insectes pollinisateurs qui vivent en lien très étroit avec leurs plantes hôtes (reproduction) ainsi qu’avec toutes les fleurs nectarifères (alimentation). L’occasion de parler du travail de Estelle ZHONG MENGUAL notamment exposé dans l’ouvrage : Peindre au corps à corps – les fleurs et Georgia O’Keeffe – ACTES SUD, 2022. Il est possible d’écouter cette historienne de l’art (titulaire de la chaire Habiter le paysage - l’art à la rencontre du vivant aux Beaux-Arts de Paris) qui rassemble merveilleusement des connaissances culturelles et en sciences sociales avec des connaissances sur l’écologie des insectes, oiseaux, chauves-souris, dans l’émission de Quentin LAFAY « Et maintenant ? » de 7h à 9h le samedi sur France-Culture. Emission du 17 septembre 2022 (intervention à 1 heure 39 minutes d’émission) :

Les papillons sont des insectes pollinisateurs qui vivent en lien très étroit avec leurs plantes hôtes (reproduction) ainsi qu’avec toutes les fleurs nectarifères (alimentation). L’occasion de parler du travail de Estelle ZHONG MENGUAL notamment exposé dans l’ouvrage : Peindre au corps à corps – les fleurs et Georgia O’Keeffe – ACTES SUD, 2022. Il est possible d’écouter cette historienne de l’art (titulaire de la chaire Habiter le paysage - l’art à la rencontre du vivant aux Beaux-Arts de Paris) qui rassemble merveilleusement des connaissances culturelles et en sciences sociales avec des connaissances sur l’écologie des insectes, oiseaux, chauves-souris, dans l’émission de Quentin LAFAY « Et maintenant ? » de 7h à 9h le samedi sur France-Culture. Emission du 17 septembre 2022 (intervention à 1 heure 39 minutes d’émission) :

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/et-maintenant-7-heures-9-heures/decroissance-quand-l-alternative-devient-credible-apprendre-a-voir-les-fleurs-avec-estelle-zhong-mengual-2663098

La question abordée est approximativement : Les fleurs ont co-évolué avec et pour les animaux pollinisateurs. Alors pourquoi trouvons-nous les fleurs belles (formes, couleurs, parfum…) ? Alors que les fleurs ne sont pas belles pour nous, à notre intention… mais bien destinées à « séduire » essentiellement… des insectes !

PHOTOGRAPHIE : Nicolas PINCZON – Lampides boeticus, en train de s’alimenter sur une fleur de Jussie – Ludwigia grandiflora – 15 septembre 2022 – 47 VILLETON-RNN Étang de la Mazière

BIBLIOGRAPHIE : ATLAS DES PAPILLONS DE JOUR D’AQUITAINE – Coordinateurs Pierre-Yves GOURVIL & Mathieu SANNIER – BIOTOPE EDITIONS – Publications scientifiques du Muséum, 2022

ATLAS DES PAPILLONS DE JOUR D’AQUITAINE – Coordinateurs Pierre-Yves GOURVIL & Mathieu SANNIER – BIOTOPE EDITIONS – Publications scientifiques du Muséum, 2022Le Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca), alias FICUCA (pour les ornithos du Museum), est un petit passereau insectivore de la famille des Muscicapidés, migrateur, dont une population assez concentrée est nettement en cours de passage actuellement dans le Sud-Ouest

Photographie : Nicolas PINCZON - Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) – Lot-et-Garonne - Agen, 04 Sept 2022

Août-Septembre, à côté de chez vous : un appel lancinant dans l’ombre des frondaisons ? Un « tuit – tuit – tuit » répété parfois inlassablement ? Puis un petit oiseau agité de tics nerveux, brunâtre, avec une barre alaire blanche, des rectrices plutôt noires et blanches, passe furtivement entre les feuilles… on entend même un minuscule, mais un net, claquement de bec… Un Gobemouche ! Il s’agit du Gobemouche noir. L’espèce niche, pour les populations les plus importantes, dans les forêts de Grande-Bretagne, Norvège, Suède, Finlande, Russie, etc… pour aller dans les zones subtropicales africaines : Guinée Conakry, Côte d’Ivoire, Libéria, République Centrafricaine (voir le site du CRBPO : https://crbpodata.mnhn.fr/map;jsess...). Les captures et le baguage permettent de définir chaque année la structure de la population migratrice (âge-ratio, sexe-ratio), la biométrie des sous-populations, la dispersion des oiseaux (en cas de contrôles ou de reprises), ainsi que la densité et la phénologie du flux. En Lot-et-Garonne, la Réserve Naturelle Nationale de l’étang de la Mazière à 47-VILLETON travaille à l’étude de ces flux migratoires pour 10 espèces de passereaux (Rousserolles, Phragmites, Hypolaïs, Fauvettes, Gobemouches, Pouillots, Rougequeues, Rossignols, Gorgebleues, Locustelles, etc...) et pour la Caille des blés (Coturnix coturnix) en partenariat avec l’OFB. Voir https://www.sepanlog.org/blog

Acoustique : Jacobo Ramil MILLARENGO - Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) – Beira do Umia, Pontearnelas, Galicia, ESPAGNE - 02 Sept 2022- Source : https://xeno-canto.org/European Pied Flycatcher (Ficedula hypoleuca)Bibliographie :

LA MIGRATION DES OISEAUX, comprendre les voyageurs du ciel – Maxime ZUCCA – éd SUD-OUEST, 2022

LA MIGRATION DES OISEAUX, comprendre les voyageurs du ciel – Maxime ZUCCA – éd SUD-OUEST, 2022A propos de l’auteur

Lire la suite... Animé très jeune par l’observation des animaux, je concrétise ma passion en arpentant les forêts, montagnes, rivages et autres marécages, les jumelles au cou, le carnet de notes en main, un guide d’identification toujours ouvert… à 22 ans je passe plus d’une année dans les Terres Australes et Antarctiques Françaises pour étudier les Pétrels, les Prions, les Albatros, les Manchots...

Animé très jeune par l’observation des animaux, je concrétise ma passion en arpentant les forêts, montagnes, rivages et autres marécages, les jumelles au cou, le carnet de notes en main, un guide d’identification toujours ouvert… à 22 ans je passe plus d’une année dans les Terres Australes et Antarctiques Françaises pour étudier les Pétrels, les Prions, les Albatros, les Manchots...

Liens utiles

FAUNA

Sepanlog

CENNA

Faune Aquitaine

CRBPO Info

Festival du film ornithologique

Oiseaux en France

SFEPM

ascete.org

La hulotte

http://www.plume-de-naturalistes.fr/Me contacter

2018 - 2024 BLOG D’UN NATURALISTE DANS LE SUD-OUEST

| Se connecter

BLOG D’UN NATURALISTE DANS LE SUD-OUEST

BLOG D’UN NATURALISTE DANS LE SUD-OUEST